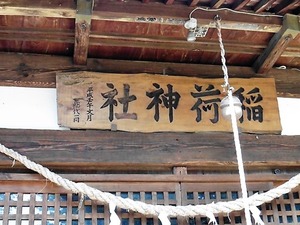

渋川市有馬の慈眼山神宮寺。

神宮寺は寛弘年間(1004~11年)の開創と伝わる。山門は昭和63年(1988年)の新築。

本堂は享保11年(1726年)に焼失したが、享保19年(1734年)に再建。以降改修を重ねた後、昭和56年(1981年)大改修を行っている。

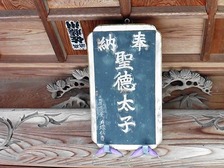

聖観音を祀る観音堂。聖観音は恵心僧都の作といわれる。謂れは不明。なお、富岡市の寿福寺にも恵心僧都作といわれる十一面観音像がある。

(「富岡市富岡・小幡山寿福寺」参照)

観音堂前のふれ愛観音。金ピカな観音様。軒に掛かっている、同じく金ピカの三鐘とセットなのかな。どうでもいい話だけど、中学の同級生(女の子)にすっごい似てるんだなぁ。

山門脇の大日如来坐像。元禄15年(1702年)の造像。有馬地区内に鎮座していたが、明治の初めに山中に遷され、昭和に入ってから神宮寺に遷っている。

観音堂となりのとげぬき薬師。とげぬき薬師石仏は室町時代の作といわれ、滝沢川の氾濫時に水澤方面から流れ着いたと言い伝えられている。大正3年(1914年)に神宮寺に遷されている。でも、どの石仏が肝心の薬師如来像か分からなかった。